江畔寺の年中行事

愛宕山大祭(1月24日 午前5時半~)

毎年、1月24日は、境内の愛宕山上でお祀りしている勝軍地蔵尊の大祭です。早朝、午前5時半頃、蝋燭の光により、本殿の「勝軍地蔵尊」の扉を開け、拝殿にて太鼓を鳴らし、ご祈祷致します。

勝軍地蔵尊は、僧形で甲冑を身にまとい、左手に宝珠、右手に錫杖を持ち、白馬に乗っているお姿をしています。その功徳は「抜苦与楽、戦勝祈願、開運出世」とされています。

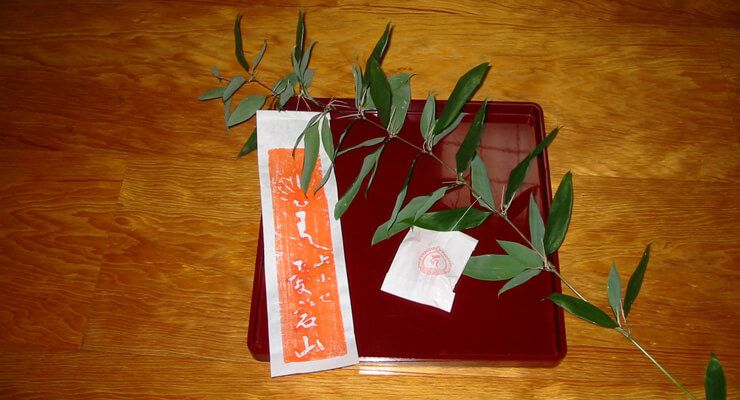

当日は、本堂玄関に、お札各種、笹旗他を用意しております。ご参拝された後、玄関広間にて一休みして頂いております。

大施餓鬼(8月7日 午前10時,午後1時)

8月7日は、施餓鬼法会の日です。午前と午後の二座に分けて法要を行います。亡き方々のご供養、そして菩提寺の護持の為に、皆さまのご来山をお待ち申し上げます。

除夜の鐘(12月31日 午後23時~午後24時)

昭和63年に鐘楼が再建されてより、毎年大晦日には「除夜の鐘」を撞いております。23時より撞き始め、檀信徒の皆さまにも撞いていただき、24時に終了します。その間、客殿では甘酒を用意しております。

翌朝には、本堂にて元朝祈祷を行い、皆さまに「家内安全」「商売繁盛」などのお札を受けて頂き、解散となります。

令和7年 年回忌表

| 1周忌 | 令和6年(2024年) |

|---|---|

| 3回忌 | 令和5年(2023年) |

| 7回忌 | 平成31年/令和元年(2019年) |

| 13回忌 | 平成25年(2013年) |

| 17回忌 | 平成21年(2009年) |

| 23回忌 | 平成15年(2003年) |

| 27回忌 | 平成11年(1999年) |

| 33回忌 | 平成5年(1993年) |

| 37回忌 | 昭和64年/平成元年(1989年) |

| 50回忌 | 昭和51年(1976年) |

| 100回忌 | 大正15年/昭和元年(1926年) |

江畔寺のお守り・札

健康御守学業成就御守

普賢菩薩御札

大銀杏形家内安全御守

合格必勝からす天狗様

樹齢480年長寿銀杏

12月下旬~1月下旬まで

お札・御守・各種

江畔寺の西側の急な階段136段を上がると、愛宕山勝軍地蔵堂があります。

その昔、観応元年(1350年)佐竹の殿様により江畔寺が建立されました。

時は、南北朝時代、国は乱れ、その後、戦国時代、下克上の世となり、大名達は戦いに明け暮れました。

鎌倉時代より、お地蔵様が戦場で、危ういところを助けてくれると信じられ、その後「勝軍地蔵菩薩様」が誕生しました。

日本では仏様と神様が合体し、勝軍地蔵菩薩様が変身し、愛宕大権現様という戦争の神様になりました。勝軍地蔵菩薩様と、愛宕大権現様は同じくお坊さんの姿をし、鎧兜を身に付け、左手に宝の珠、右手に錫杖を持ち、馬に乗っています。

佐竹の殿様は、合戦に備え、いつも愛宕大権現様にお祈りしていました。また、愛宕大権現様は、火伏せの神様でもあります。毎年、1月24日のお祭りには、火災よけのお札を出しております。

愛宕大権現様のお堂の前にあるお堂には、からす天狗様が2体おまつりしてあります、 からす天狗様は、愛宕大権現様のお使いです。

日本は平和国家として、戦争をしないことを憲法で定めております。 しかし、「交通戦争」、「受験戦争」などと、毎日の生活は戦いの連続であります。

霊験あらたかな愛宕大権現様にお祈りをすると、そのお使いのからす天狗様が、良いお知らせを持って、飛んで来てくれるでしょう。